第十五期“崆峒好人”候选人公示

为积极培育和践行社会主义核心价值观,加强公民思想道德建设,弘扬好人好事,传递社会正能量。经各部门、各单位推荐,区文明办审核,现将第十五期“崆峒好人”候选人予以公示,接受广大干部群众监督。如有意见和建议,可在公示期内通过来电、来信、来访的方式向区文明办反映。

公示时间:2021年12月13日至12月17日,共5个工作日。

联系电话:0933-8570810

通讯地址:平凉市崆峒区西大街30号

邮政编码:744000

附件:第十五期“崆峒好人”候选人事迹简介

平凉市崆峒区精神文明建设指导委员会办公室

2021年12月13日

附 件

第十五期“崆峒好人”候选人事迹简介

(10个)

一、敬业奉献(4人)

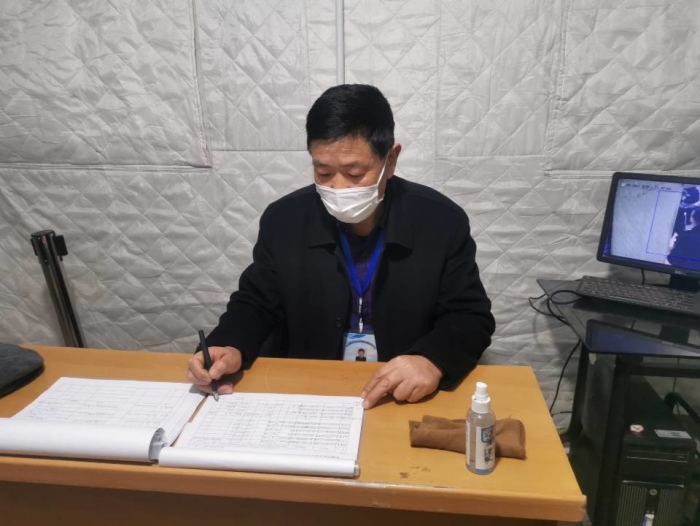

1.克己奉公,兢兢业业守安康的“防疫人”——姚志军,男,汉族,生于1970年8月,崆峒区白庙电灌管理处职工。2020年初新冠肺炎疫情蔓延,在防疫物资非常紧缺的条件下,他冒着被感染的风险主动请缨到疫情防控一线执勤。2021年10月,甘肃省多地暴发疫情,疫情防控形势陡然紧张,火车站、汽车站等防疫工作责任重、压力大,姚志军迎难而上,再次申请到车站参与疫情防控工作,每天一站就是8小时,凌晨交接班,没有交通工具,他时常步行8公里路程上下班,大冷的冬天常常一走就是一身汗,每天回家已是筋疲力尽,倒头就睡,爱人多次报怨,要他请求轮岗,但都被他婉拒。昼夜难安的繁重工作使他一度病倒,但他坚持“轻伤不下火线”,一直坚守在疫情防控一线,为了人民安康,他愿做一名抗疫战士,在防疫一线用实际行动践行了一名水利职工执着的使命担当。

2.勇敢无畏,忠于人民保安宁的“逆行者”——翟浩,男,汉族,生于2000年10月,共青团员,平凉市森林消防支队崆峒大队一中队消防员。2020年3月27日,山西省榆社县突发森林火灾,翟浩所在大队作为第二梯队前往增援扑救,到达火场后风向突变,他迅速向中队长汇报并制定救灾方案,方案得到肯定后,他便第一个背起灭火机冲向火场,和队友一起将大火扑灭,他顽强果断、毫不畏惧的出色表现,让身边的队友纷纷竖起大拇指。2020年8月17日,受强降雨影响,甘肃省陇南市文县突发重大泥石流灾害,翟浩和其他8名队员星夜驰援,向灾区行进。到达灾区后第一时间发现一个ATM机处于狭长房屋内,指战员无处借力搬运,翟浩建议用无齿锯将临街的钢板锯掉,再用铲把ATM机从正面直接抬到街道上进行切割,队员们密切配合,经过8小时全力奋战,将取款机从淤泥中“救”出,保证了群众的财产安全。作为一名新时代森林消防员,翟浩同志一直用行动践行着“赴汤蹈火、竭诚为民”的铮铮誓言,把奉献刻在心里、把忠诚融入血液,冲在前、干在前,坚决守卫人民生命财产安全,永远做党和人民的忠诚卫士。

3.忠于职守,巾帼不让须眉的“好社长”——吴付香,女,回族,生于1967年7月,崆峒区柳湖镇保丰村三角城社社长。大山限制了吴付香出行求学的道路,却未阻挡住她奋发图强改变人生的脚步。自2016年工作以来,吴付香不断加强自身的学习,适应信息化办公,急群众之所急,办群众之所需。为了改善村民人居环境,她带领社员修缮辖区道路,想方设法处理地质灾害隐患,按时完成三角城旱厕全部改为水厕的工作目标,使村民的人居环境迈上了新台阶。辖区内棺材加工厂凌晨发生火灾,她立即组织村民灭火,及时控制了火势蔓延,保护了村民的生命和财产安全。2021年9月在工作巡查时,遇到道路交通事故,她第一时间报警,送伤者至人民医院后帮助其办理住院手续,直到家属到达后才放心离开。吴付香用汗水和努力获得了组织的肯定、赢得了群众的好评,尽职尽责的当好三角城社的“大管家”,2021年被甘肃省公安厅评为“全省优秀治安护长”。

4.坚守使命,铁肩担使命的“好记者”——李小刚,男,汉族,生于1995年2月,崆峒区融媒体中心记者。2020年新冠肺炎疫情爆发,李小刚白天主动深入集中隔离点、核酸检测点和交通检查站点等疫情防控一线,及时采访报道疫情防控中的先进事迹和感人故事,获得第一手新闻素材后,晚上回来马不停蹄采编新闻,及时在台里播出,通过准确、扎实、有效的新闻宣传,回应群众关切,引导社会舆论,提高群众的自我防范意识和防护能力。自进入新闻行业以来,他时刻坚守记者的使命,注重发挥自身优势,用手中的镜头和笔时刻记录着崆峒的变化,先后在国家、省、市各类媒体平台发布新闻外宣稿件400多篇,内宣稿件1000篇,多次获得省、市、区荣誉表彰,被评为2020年度“五星级记者”和先进工作者。

二、助人为乐(2人)

5.古道热肠,默默无闻讲奉献的“好居民”——王伟,男,汉族,生于1956年3月,中共党员,崆峒区中街办万安门社区居民。由于单位搬迁,王伟所居住的广电局旧家属院自2013年之后长期处于无物业管理状态,防盗门、楼道声控灯等公共物品损坏严重,楼下垃圾堆积如山。他发现后主动做起了小区的志愿者,利用自己在工作中掌握的技术特长,自带工具一次次修复损坏的公共物品,联系社区、动员业主自费购买垃圾桶,组织业主委员会成员进行垃圾清扫。2021年10月,省内疫情防控形势陡然紧张,王伟积极加入来崆返崆人员摸排工作中,在小区门口登记车辆,帮助出入人员测温和扫码,还时常给疫情值守人员送热水。一件件平凡的小事彰显出的是人性的真善美,他始终坚守共产党员的初心和使命,处处能起到模范带头作用,受到街坊邻居的一致好评。

6.雪中送炭,奉献友爱互助的“暖心人”——唐小兰,女,回族,生于1960年2月,崆峒区中街办新民路社区居民。作为一名义务志愿者,年过花甲的唐小兰在照顾好儿孙日常起居之余,一直尽自己所能帮助别人,默默无闻地为大家做一些力所能及的事,经常参加义务宣传、环境保护、义务捐赠等各种志愿服务活动,当得知老家杨婶的家人遭遇车祸,孙儿成了孤儿,杨婶没有能力供孙儿上学的时候,她豪不犹豫伸出援手,资助孩子学费并送去书包及生活必需品。2021年10月,省内疫情突发,61岁的唐小兰看到值守在小区门口的工作人员午饭只能吃方便面时,心里很不是滋味,决定义务给值守人员送饭菜,送一次不难,难的是坚持,她每天把做好的饭菜用一次性餐盒打包送到小区门口值守人员手里,看到工作人员吃上热乎可口的饭菜,她总是笑的很开心,虽然年事已高,但她用自己的实际行动支持着抗疫一线的“战士们”。

三、见义勇为(2个)

7.扶危救难,挺身而出显担当的“好少年”——赵博,男,回族,生于2007年1月,共青团员,平凉市第七中学学生。2021年6月8日下午放学,赵博走出校门看见一位正在斑马线上行走的老人毫无征兆的一头栽倒在地,车水马龙的街道使他意识到情况十分危急,来不及多想就冲了过去,急忙询问老人的情况,慢慢拉起老人的胳膊扶着他站了起来,通行指示灯亮起,他小心翼翼搀扶着老人过马路,老人几次摔倒,指示灯绿了又红,通行的车辆也都主动停车让行,不长的一段路程却走得异常艰难,两名过马路的高中生看到此情此景也来帮忙,和他一起把老人扶了过去,并让老人坐在安全地带休息,直到老人状态平稳之后,三人才放心离去。在“老人摔倒扶不扶”备受热议的情况下,赵博毫不犹豫伸出援助之手,用实际行动诠释了新时代好少年的责任与担当,书写了青春的壮丽诗篇。

8.临危不乱,及时勇救落水儿童的“好党员”——曹敏,男,汉族,生于1984年11月,中共党员,平凉市博物馆干部;史学毅,男,汉族,生于1963年1月,中共党员,崆峒区西郊办兴北路社区居民。2021年5月24日傍晚7点多,他们在世纪花园B4区附近的泾河南岸散步,突然看到一个孩子落水,史学毅连忙翻过栏杆,赶向孩子溺水的河段,将孩子救起后急忙拨打120急救电话,并脱下孩子湿透了的裤子、鞋、袜,把自己的外套裹在孩子身上。在等待救护车的过程中,他们不断观察孩子的状况,发现孩子多次呕吐且伴有昏迷迹象后,史学毅和曹敏一起抱着孩子向救护车驶来的方向奔去,尽可能缩短这段救援的距离,在半路遇到赶来的救护车后,他们将孩子送上车并陪同到医院。随后,接到报警赶来的车站派出所民警与崆峒区110指挥中心衔接,联系到了孩子的父母,经过及时救治孩子转危为安。曹敏和史学毅同志勇救落水儿童的举动彰显了见义勇为的人性光辉与担当正义,以自己的实际行动为城市注入了无限光彩。

四、孝老爱亲(2人)

9.胸怀大爱,躬行中华孝善美德的“实践者”——梁晓红,女,汉族,生于1970年4月,中共党员,崆峒区峡门乡二沟村村民。丈夫因病去世后公公悲痛欲绝,她安慰老人说:“有我在,这个家就不会散!”,从此便一人担起家庭的责任,不仅要抚养两个未成年的儿子,还要照顾患有心脏病、听力视力严重下降、行动不便的年迈公公,虽然梁晓红没有读过多少书,但她深知百善孝为先,倾尽全力照顾公公,对老人不离不弃,并且从未埋怨过一句,做菜、换洗衣服,每件事她都亲力亲为,唯恐照顾不周,在梁晓红无微不至的照顾下,公公身体变得健朗了,精神也好了许多,两个儿子也长大成人,她又尽己所能为两个儿子成家,让这个家温馨和睦。梁晓红对家庭的默默付出和坚守被邻里传为佳话,写下了一篇感人至深的尊老诗篇。

10.恪守孝悌,平凡事迹彰显人间大爱的“好儿媳”——曹琳,女,汉族,生于1974年1月,中共党员,崆峒区中街办广成路社区居民。丈夫患有腰椎间盘突出症,不能干重活,平常照顾老人、孩子的重任就落在了曹琳一个人肩上。2021年2月以来,公公病情加重,为照顾年过七旬且体弱多病的公婆,她主动与丈夫孩子搬去公婆家居住,公婆需要彻夜照顾,她就彻夜陪床,老人喉咙有痰,需要通过软管吸痰和进食,她便不厌其烦的用软管帮助老人吸痰,每半小时给老人喂一些食物。为了更好照顾老人,她主动向医生询问,学习相关知识,每天带老人到小区院子晒太阳,和丈夫一起陪父母看电视、读报纸,想办法让老人放松心情。她用一颗金子般的诚心、耐心和孝心,谱写了一曲敬老、爱老、孝老之歌,营造了和谐美满的家庭氛围。